Stroncato da un cancro ai polmoni, due anni dopo Wes Craven, ci lascia un altro dei grandi registi dell'horror, George Andrew Romero, che rimarrà nella storia soprattutto per il suo esordio, La notte dei morti viventi (1968), un film che cambiò il genere attraverso l'introduzione degli zombie, oggi costante assoluta dell'immaginario orrorifico cinematografico e dei videogiochi, talvolta persino fusi, come nel caso di Resident Evil, della serialità televisiva sia americana che europea con opere come The Walking Dead e Les revenants.

Nato a New York 77 anni fa, da padre cubano e madre statunitense, Romero iniziò con cortometraggi e spot pubblicitari fino a girare il film che lo rese celeberrimo quando aveva solo 28 anni. A quello seguirono circa quindici pellicole: le prime non ebbero un grande successo (There's Always Vanilla, 1971; La stagione della strega, 1972; La città verrà distrutta all'alba, 1973; Wampyr, 1977), e così il registra tornò agli Zombi (1978), con una trilogia completata da Creepshow (1982) e Il giorno degli zombie (1984).

Agli anni '90 risalgono il film a quattro mani con Dario Argento Due occhi diabolici (1990) e La metà oscura, tratto da Stephen King, mentre nell'ultimo decennio ha realizzato un'altra trilogia sugli zombie: La terra dei morti viventi, Le cronache dei morti viventi, L'isola dei sopravvissuti (2006, 2007, 2009).

Ma torniamo a La notte dei morti viventi, realizzato con poco più di centomila dollari da una piccola casa di produzione, la Image Ten Production, creata da Romero e da alcuni suoi amici, e che al botteghino incassò ben 18 milioni. Un successo straordinario per un film di qualità, in grado di spaventare senza grandi effetti speciali, andando a toccare le corde della paura della società statunitense e non solo: il timore dell'altro, quello che vive dietro la porta accanto, senza necessità di mostri o creature ibride e morfologicamente spaventose. Un tipo di horror che andava a scardinare le certezze di chiunque.

E poi l'introduzione di motivi che fecero scuola e divennero elementi basilari del successivo bagaglio iconografico del genere: basti pensare all'iniziale corsa in auto di Barbara e del fratello Johnny, resa inquietante dalla colonna sonora, già messa in relazione con l'analoga sequenza che apre Shining (Kubrick 1980; leggi). La ragazza è la tipica bionda e wasp che, con accenti di romanticismo, nota la poesia di un tramonto che in realtà è solo l'inizio della notte da incubo che dà il titolo al film.

Eppure l'elemento alieno è presente, ma come un virus (si pensi all'ossessione del virus e del contagio che caratterizza gran parte della cinematografia di Cronenberg): il fenomeno che genera i morti viventi, infatti, è causato dal ritorno di una navicella da una spedizione su Venere che ha portato qualcosa che "infetta" la popolazione terrestre.

Restano intatte la forte valenza sociale e politica di quell'horror. Negli anni delle lotte per la libertà, per i diritti degli afroamericani e delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam (ancora una volta l'altro della porta accanto, colui che non si conosce), La notte dei morti viventi ha nell'unico personaggio di colore, Ben, la figura più intelligente e positiva del film: è lui a scontrarsi con la mentalità di un bianco ignorante, a difendere gli altri, il leader indiscusso dei "sopravvissuti", colui che scoprirà - oggi è vero, lo sanno anche i bambini, ma lui è stato il primo - che un morto vivente va ucciso colpendolo alla testa.

Restano intatte la forte valenza sociale e politica di quell'horror. Negli anni delle lotte per la libertà, per i diritti degli afroamericani e delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam (ancora una volta l'altro della porta accanto, colui che non si conosce), La notte dei morti viventi ha nell'unico personaggio di colore, Ben, la figura più intelligente e positiva del film: è lui a scontrarsi con la mentalità di un bianco ignorante, a difendere gli altri, il leader indiscusso dei "sopravvissuti", colui che scoprirà - oggi è vero, lo sanno anche i bambini, ma lui è stato il primo - che un morto vivente va ucciso colpendolo alla testa.

Romero vedeva nei morti viventi tutti noi, omologati in una società che ci rende identici: in tal senso ha fatto storia la sequenza degli zombi che camminano con gli sguardi vuoti all'interno di un supermercato... chissà cosa avrebbe ideato la mente del giovane Romero oggi, quando per rendersi conto di quella omologazione basta guardare ovunque, notando che le persone passeggiano, più o meno freneticamente, osservando il piccolo schermo del proprio cellulare.

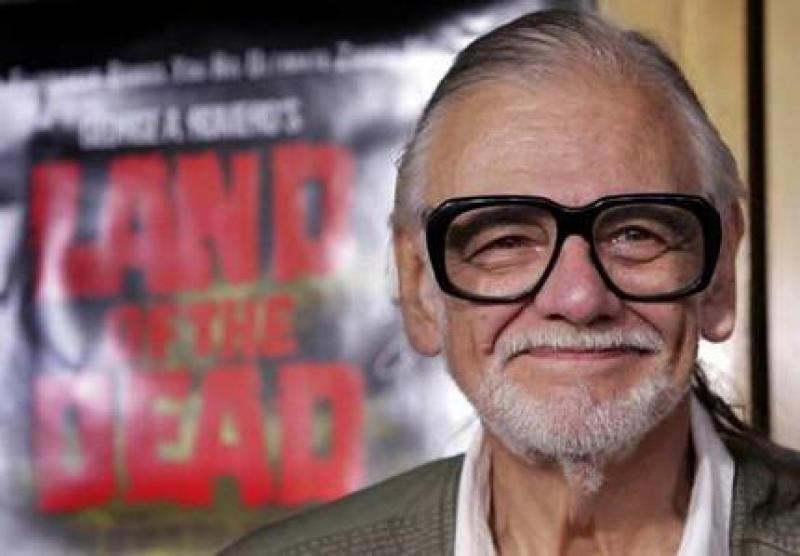

Il padre degli zombi, che abbiamo sempre visto sorridente e con quegli occhiali sovradimensionati che ne aumentavano la simpatia, è morto a fianco alla moglie e alla figlia, ascoltando la colonna sonora della commedia di John Ford Un uomo tranquillo (1952), uno dei suoi film preferiti... l'esatto opposto del cinema a cui ci ha abituato.

Il padre degli zombi, che abbiamo sempre visto sorridente e con quegli occhiali sovradimensionati che ne aumentavano la simpatia, è morto a fianco alla moglie e alla figlia, ascoltando la colonna sonora della commedia di John Ford Un uomo tranquillo (1952), uno dei suoi film preferiti... l'esatto opposto del cinema a cui ci ha abituato.

Probabilmente Romero non poteva conoscerla, ma voglio salutarlo con l'immagine di un "morto vivente" di tanti secoli fa. Il miniatore che a inizio '400 illustrò il manoscritto lombardo della Divina Commedia oggi conservato a Firenze (BNC, ms. BR 39, f. 10r), infatti, può essere considerato un suo predecessore: fu lui a raffigurare, infatti, l'incontro di Dante e Virgilio, risolvendo la difficoltà di tradurre in immagine l'"anima cortese" del poeta latino con una figura che oggi non esiteremmo a chiamare, grazie a Romero, uno zombie!

Nessun commento:

Posta un commento